/image%2F1141315%2F20201127%2Fob_598b20_capture1bb.jpg)

Maurice Etienne Legrand, dit Franc-Nohain, est né le 25 octobre 1872 à Corbigny dans la Nièvre.

Elève au lycée de Nevers, puis de Janson-de-Sailly, il se lie d’amitié avec André Gide et Pierre Louÿs.

Avocat, chef de cabinet de préfecture, puis sous-préfet, il abandonne l’administration pour se lancer dans le journalisme, la littérature et la poésie et devient proche d’Alfred Jarry.

Il choisit le nom de « Nohain » en hommage à la rivière le Nohain, affluent de la Loire, traversant Donzy (Nièvre), lieu de ses vacances d’enfance.

Alphonse Allais est témoin à son mariage, en 1899, avec l’artiste peintre et illustratrice Marie-Madeleine Dauphin (1879 - 1942).

Ils auront deux fils, le parolier et animateur Jean Nohain (dit Jaboune) (1900 – 1981) et le comédien Claude Dauphin (1903 – 1978), et une fille, Francine Dauphin (1914 – 1970), illustratrice.

En 1932 il reçoit le grand prix de littérature de l’Académie française.

Il s’éteint à Paris, le 18 octobre 1934, et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise.

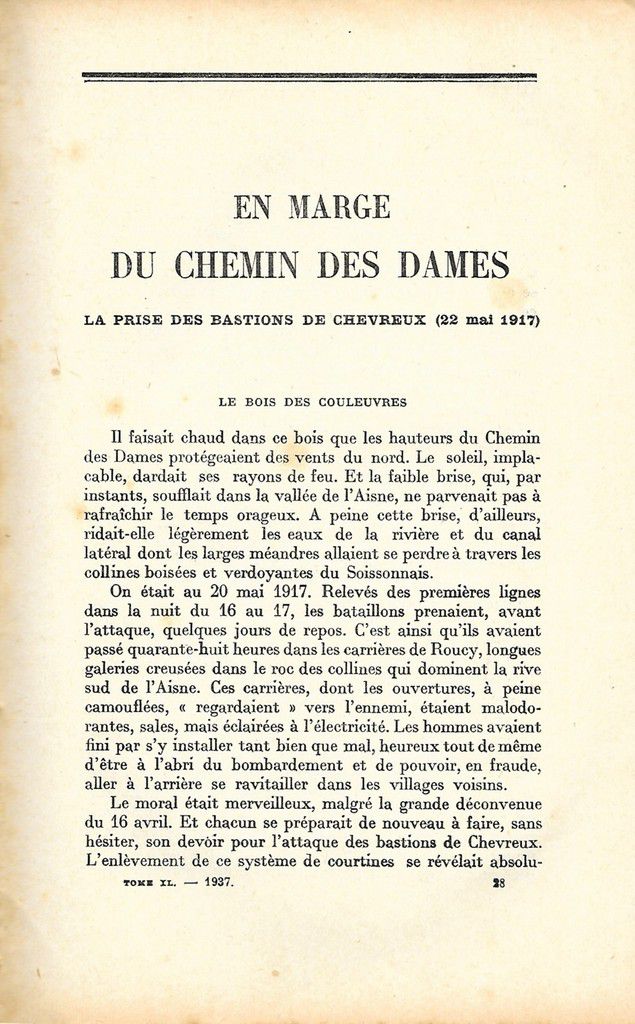

Franc-Nohain et la Première Guerre mondiale (d’après le Dictionnaire du Chemin des Dames).

Franc-Nohain est mobilisé à 42 ans comme garde voie. Il devient lieutenant (territorial) au 28e BCP, rattaché à l’état-major de la 164e DI, à partir de fin 1916.

Après un séjour en Alsace il est au Chemin des Dames, au printemps 1917, qu’il quitte pour Verdun.

Il revient dans l’Aisne au moment de l’offensive allemande de fin mai 1918 et finit la guerre au Grand Quartier Général, titulaire de la Légion d’Honneur, de la Croix de guerre et de cinq citations.

En 1921, il rédige ses souvenirs dans un recueil intitulé De la Mer aux Vosges, illustré par des eaux-fortes de son ami Paul-Adrien Bouroux, autre combattant de l’état-major de la 164e DI. L’ouvrage est publié par E. de Boccard, éditeur, 1, rue de Médicis à Paris.

Extraits de l’ouvrage De la Mer aux Vosges :

/image%2F1141315%2F20201127%2Fob_bd9c7a_capture2.JPG)

Page 19 :

« Un méchant chemin de grande ou moyenne communication, pas même une route départementale !... Et voilà le lieu de tous ces combats sanglants, où, pendant des mois, des années, fut suspendue notre angoisse, où il sembla même un instant que devait se jouer le sort de la France !…

Un matin de juillet 1917, après une vertigineuse attaque en direction de la ferme de la Royère, tous les objectifs dépassés, ils étaient là une dizaine de petits chasseurs – l’aîné n’avait pas vingt ans – qui fumaient de gros cigares en surveillant la contre-attaque. Fumer à cinq heures du matin de ces gros cigares boches, durs et verts, qu’est-ce qu’elles auraient dit, si elles les avaient vus, les pauvres mamans de ces héroïques gamins !... Il est vrai que, si elles les avaient vus alors, d’autres sujets d’effroi auraient bouleversé leur sollicitude et leur tendresse, d’autres sujets plus pressants que la crainte, les voyant ainsi fumer, qu’ils n’en fussent malades !... »

/image%2F1141315%2F20201127%2Fob_99247c_mer-51-lg.jpg)

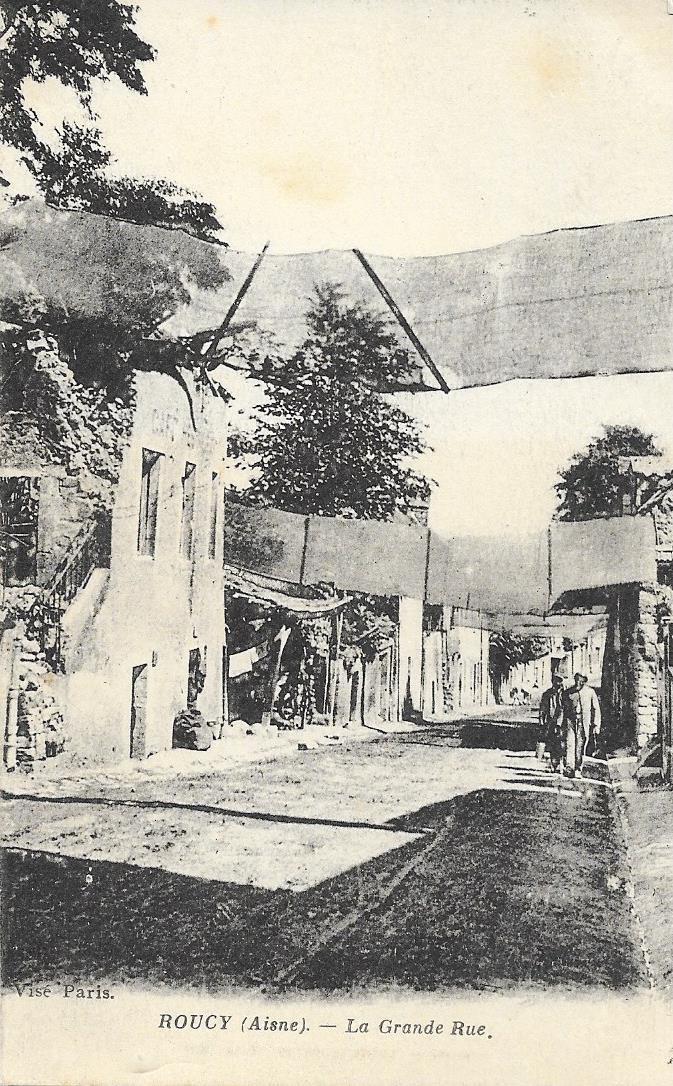

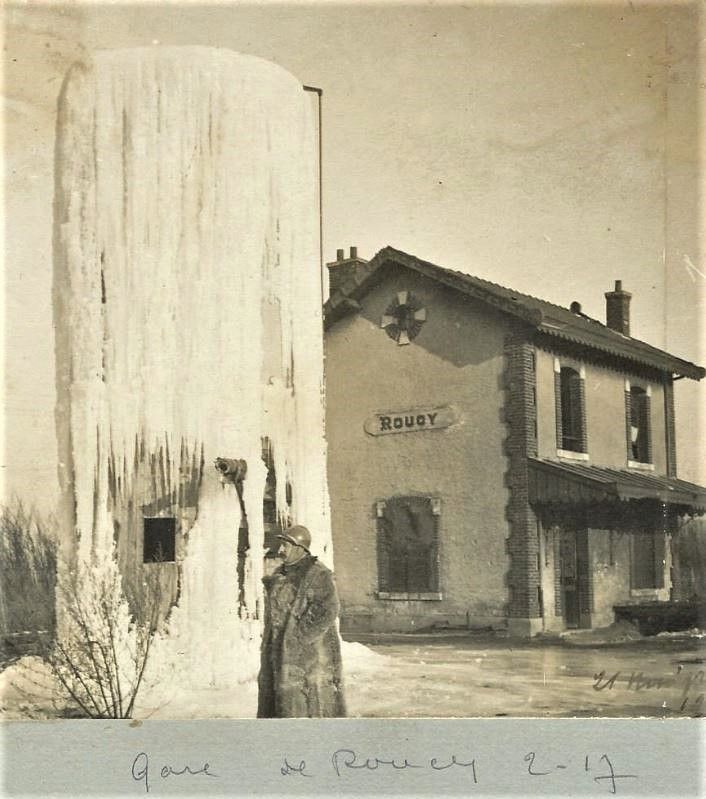

Pages 29 à 31 :

« … et l’Aisne elle-même avait été sillonnée de péniches propres au transport des blessés, qui naviguaient de concert avec les canonnières redoutables. Oui, la rivière avait été, elle aussi, mobilisée, mobilisée comme la route, comme le chemin de fer avec ses « épis » où s’aiguillaient les pièces de marine et les trains blindés…

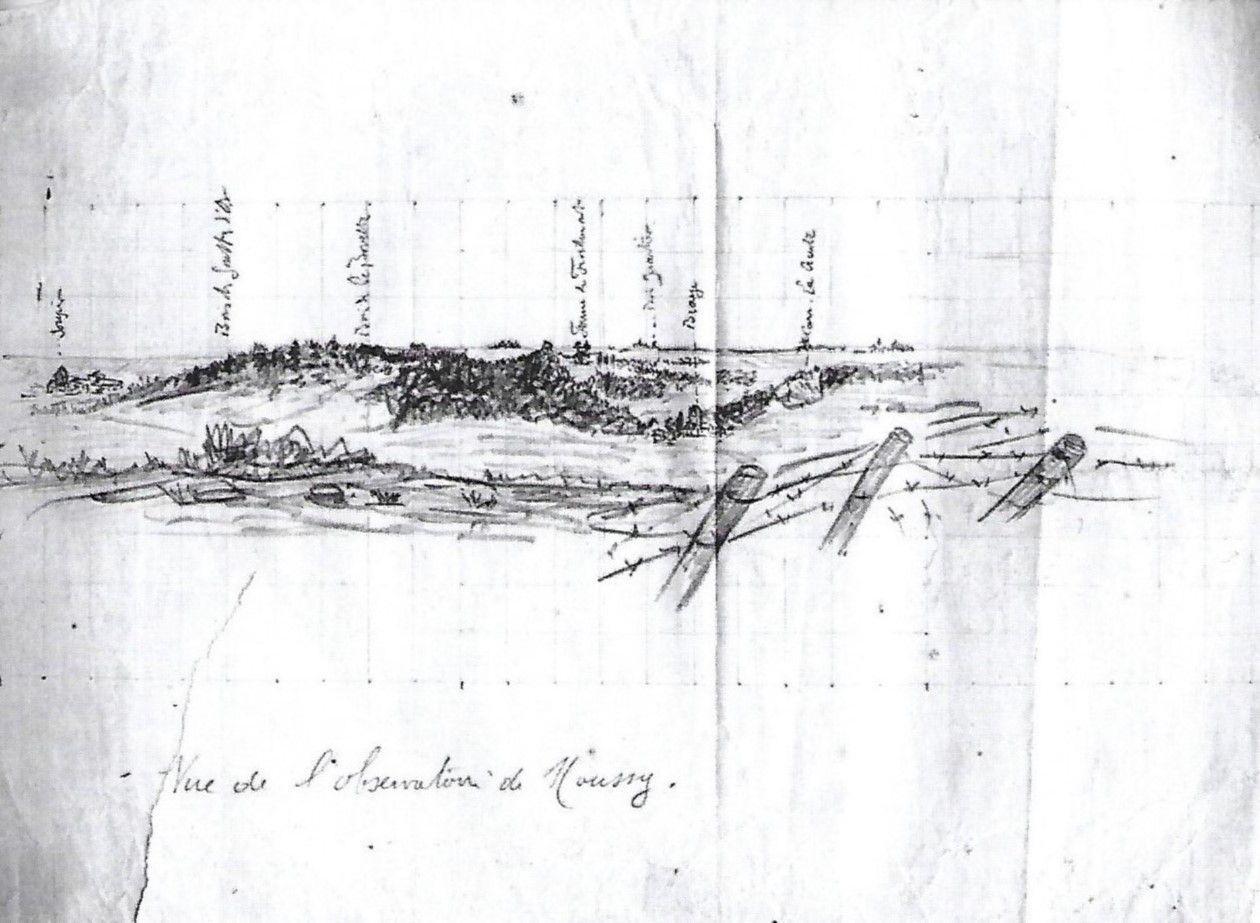

Penser que des wagons passeront à nouveau dans cette région, avec leurs compartiments bourrés de commères et de commis-voyageurs ; que l’on circulera à bicyclette sur le Chemin des Dames, et que des pêcheurs à la ligne s’installeront paisiblement le long des rives charmantes de l’Aisne et de la Vesle !... Mais oui, il y avait eu des pêcheurs à la ligne au pont de Pontavert, par exemple, il y en aura encore !... J’évoque Pontavert comme un des endroits les plus sinistres qu’il m’ait été donné de traverser ; endroit sinistre à la fois, et sournois : le village n’était pas encore démoli complètement ; on y arrivait par une route à peu près tranquille, venant de Roucy, qui était un des grands observatoires de la région, avec la ferme de Beauregard. C’est à la ferme de Beauregard ou au Moulin de Roucy que l’on avait la plus complète vue d’ensemble de cet immense paysage de bataille, jusqu’aux plateaux d’Hurtebise et de Craonne. Paysage de bataille éternel, et que Napoléon, lui aussi, avait contemplé en 1814. On s’est souvent demandé – question piquante mais oiseuse – ce que Napoléon aurait dit et fait, le Napoléon de 1814, s’il s’était tout à coup retrouvé en 1917 ou 1918 : la seule chose que l’on puisse répondre à peu près sûrement, c’est qu’il eût été bien étonné !... en tout cas il eût été, à tout le moins, aussi étonné que nous, ce jour où, à une demi-heure d’intervalle, dans la prairie qui dévalait près du Moulin de Roucy, nous vîmes atterrir frais et dispos, en parachute, deux observateurs dont les aviateurs ou les artilleurs allemands venaient d’incendier coup sur coup les « saucisses »…

/image%2F1141315%2F20201127%2Fob_0ecbae_mer-13-lg.jpg)

Ce jour-là, si l’on avait dû traverser Pontavert, eût-il fallu prendre à gauche ou à droite ? Ce qui caractérisait en effet si agréablement ce joli village, c’est qu’il y avait toujours des obus à y recevoir. On s’arrêtait bien sagement, avant d’y pénétrer, près d’une tuilerie ; de là, on cherchait à se rendre compte si l’artilleur boche misait sur le tableau de gauche ou sur celui de droite, après quoi on filait à droite ou à gauche, en souhaitant simplement que la fantaisie ne lui prît pas tout à coup de changer sa chance, - et la nôtre, - en modifiant brusquement sa série… Il n’y avait pas de flâneurs, dans les rues de Pontavert, et l’on n’y voyait que des gens courir, ce qui, pour le nouvel arrivant, est toujours un indice de mauvais augure, et un spectacle peu rassérénant…

Si le hasard me ramène quelque jour à Pontavert, j’aimerai m’y promener à tous petits pas. Mais il faut faire un effort pour imaginer que l’on pourrait un jour, tranquillement, aller dans un de ces petits villages, où la vie aurait repris paisible et quotidienne, s’arrêter chez l’épicier d’Oulches, aller acheter des cigarettes au débit de tabac de Dravegny (et d’abord qu’il y eût à nouveau des cigarettes…)

/image%2F1141315%2F20201127%2Fob_1421be_capture5.JPG)

Page 43 :

… « On a pu dire que l’un des vainqueurs de la Marne – entre Gallieni et le maréchal Joffre – avait été sans doute le vin de Champagne. Et il est bien vrai que, jusqu’aux points extrêmes de leur avance vers Paris, on remarqua, après leur départ, que les Boches avaient bu du champagne, et apparemment en avaient trop bu ; en arrière des éléments de tranchées hâtifs et rudimentaires que l’on creusait alors, on retrouvait des amoncellements de bouteilles, dont le goulot même avait été cassé, pour les vider plus vite, les bouteilles dont les Allemands remplissaient au passage, à travers le pays champenois, leurs sacs et leurs musettes, et qui les laissèrent déprimés, exténués, ivres de vin, de peur et de fatigue, devant le foudroyant retour offensif de l’armée française. Comme cela est éloquent et joli, cette participation réelle du vin de Champagne à notre victoire, champagne à qui l’on prête avec raison les meilleures vertus de notre race, spirituel, hardi, pétillant, mousseux, comme la France elle-même, et par qui, pour une part, la France devait être sauvée !

Mais surtout n’était-il pas naturel et juste que Reims, cité du vin de Champagne, fût vraiment sauvée par son vin de Champagne ? »

/image%2F1141315%2F20201127%2Fob_535059_frnohain.jpg)

/image%2F1141315%2F20201127%2Fob_7d958f_mer-31-lg.jpg)

/idata%2F2403617%2F2014.-15-juin.-Fete-des-moulins%2FP1150725.JPG)

/idata%2F2403617%2F2014.-15-fevrier-Theatre-Bienvenue-a-bord%2FFlyer-affiche.jpg)

/idata%2F2403617%2F2013-Fete-des-moulins%2FP1120588.JPG)

/idata%2F2403617%2F2013-28-avril-Visite-Familistere-de-Guise%2FP1120367.JPG)

/idata%2F2403617%2FRando-gourmande-2013---reconnaissance%2FRando-gourmande-2013---reconnaissance-7129.JPG)

/idata%2F2403617%2F2013.-16-mars.-Soiree-theatre-Eugene-FROMENTIN%2FP1120009.JPG)